会客室的木窗半开,深秋的风卷着稻香潜入。

严五星摩挲着白瓷茶杯,眸光投向窗外摇曳的竹影,声音如深潭泛起的涟漪:“他此刻仍在镇上开会,委托我来代述……”

话音未落,一声叹息坠地,惊散了浮尘。那些与王建平并肩跋涉的岁月,此刻化作千丝万缕的光,穿透时光的雾霭,在严五星眼底明明灭灭。

在贫瘠的土地里种下星辰

1969年1月7日,随着一声响亮啼哭,王建平呱呱坠地。茅草屋的缝隙漏下一缕倔强的光,恰好落在他攥紧的小拳头上。

在泥墙草顶、柴扉小院里成长的他,和所有同龄人一样,从小便跟着父母在田间地头劳作。

那些年的朱桥村,风是苦的,土地是皱的。

十一岁的少年,赤脚踩过龟裂的田垄,脚掌被碎土硌出血痕。烈日炙烤脊背,汗水在补丁摞补丁的粗布衫上蜿蜒成河。他仰头望向远山——幻想自己住着宽敞明亮的大瓦房,吃着肥美的鸡腿,和小伙伴们有说有笑地嬉戏玩耍。

有梦想就有前行的愿景,有愿景便有奋斗的动力。

怀揣致富梦想的王建平,想凭借一门手艺改变贫困的现状。他满心热忱,四处打听,终于寻到一位手艺精湛的老师傅,恭恭敬敬地行了拜师礼,潜心学习篾匠技艺。

篾刀在竹片上跳跃,编出精巧的箩筐,却编不出命运的转机,篾匠没有让他走向所期望的致富彼岸。但是,在学艺的过程中,他深刻地悟出一个道理:知识改变命运。

深夜,油灯将少年的影子钉在泥墙上,他翻开皱巴巴的课本,一个个的字符如种子落入心田。1989年,王建平裹着满身稻茬气息踏入成人中专。

从此,朱桥村的土地里长出了一株不一样的苗。

他乡灯火照见故乡月 1991年的初春,一个晨雾弥漫的清晨,王建平蹲在院子里,仔细地把中专毕业证书摩挲了一遍,又用化肥袋内衬的塑料膜裹了三层,郑重地收进装行李的蛇皮袋中。

这个不甘被贫穷裹挟的农家子弟,在目睹了灼人眼眸的县城灯火后,感受到了时代浪潮的冲击,经过深思熟虑,他如候鸟南迁,踏上了南下的火车……

蛇皮袋里散发着葱油饼的香气,那是母亲半夜摸黑起床,就着月光特意为他准备的干粮。在三十年后某个失眠的深夜,那天的葱油饼香味仍会突然漫上他鼻尖。

此后十余年,王建平风里来雨里去,只要能挣钱,脏活累活也抢着干。他打零工的同时,学会了观察市场、看货议价,摸透了成本核算等经商技能。

当对外开放浪潮向内地奔涌而来时,王建平紧紧攥住改革开放的机遇,做起了贩运的生意。

他的家境逐渐殷实,儿时期盼的青砖瓦房,渴望的大鸡腿都已经实现。可是,他时常陷入莫名的怅惘,总觉得生活里缺失了些至关重要的东西。

1999年的冬夜,王建平蜷缩在木板床上,枕边粗布荷包里装着故乡的一抔黄土。

月光割裂窗棂,在洁白的墙面勾勒出母亲佝偻的剪影。

“谁不说咱家乡好……望不尽的麦浪闪金光,喜看咱们的丰收果,幸福的生活千年万年长,哎,谁不说咱家乡好,得儿哟咿儿哟,幸福的生活千年万年长……”

不知何处飘来《谁不说俺家乡好》的悠扬歌声,瞬间冲破王建平心头的怅惘,如一道惊雷,令他猛地一震。

刹那间,往昔年少时在田间挥汗如雨的劳作场景;父老乡亲们面对庄稼稀疏、收成不佳,日夜操劳却满心无奈的画面;孩子们望眼欲穿的糖纸……如潮水般在他脑海中翻涌。

他的心,隐隐作痛。

是的,谁不说俺家乡好。

以血为墨,重绘故土春秋 2000年,王建平怀揣着对家乡的深切眷念与满腔热情,踏上了回乡创业之路,创建了朱桥精米加工厂。

设备简陋、资金短缺、技术匮乏都是他面临的重重困境。为了购置基础的加工设备,王建平四处奔走,求亲访友,拼凑资金,筹到的每一分钱,都饱含着无数的期待与压力。

第一次加工时的场景,虽然已经相隔多年,但现在回想起来仍然历历在目。机器轰然启动时,犹如春雷炸破天穹,耳朵里都是轰隆轰隆、咔咔嗒嗒的声音,旁人说什么,啥也听不清。

浑浊的谷糠粉尘弥漫在空气中,视野一片模糊,你看不见我,我看不见你,呼吸窒息。

一袋谷子加工完毕,王建平浑身上下都是灰,衣服灰扑扑,头发灰扑扑,脸也灰扑扑,两只眼睛还自带两扇灰扑扑且厚重的睫毛门帘眨呀眨。

更揪心的是,加工出来的大米,还掺杂着完整的稻谷。

王建平没有退缩,也不能退缩。他买来专业书籍,苦心钻研,一步步改进加工技术,最终生产出合格且优质的精米产品。

精米加工厂从无到有,从弱到强,点燃了乡亲们心里的希望之火,也让王建平找到了自己真正的归属感和价值所在。

此后十年,他就像一位不知疲倦的苦行僧,脚步踏遍了荒山野岭。开垦、修路、挖渠……寒冬里镐头砸向冻土的火星,酷暑中汗水滴入沟渠的脆响,都见证了他对这片土地深沉的爱。

一分耕耘,一分收获。他的拼搏结出了累累硕果。2004年,他创办朱桥家庭农场,播下农业发展的新种子;2007年,他到京山罗店与人合伙创建湖北好洁日用品有限责任公司,开拓了村里产业的新方向;2009年,他又与人合伙创办安陆市神庵府粮油专业合作社,凝聚起乡亲们共同致富的力量。

从农产品的绿色种植与精细加工,到日用品的创新生产与广泛销售,他搭建起朱桥村与外界沟通的坚实桥梁。

一时间,村里机器轰鸣,运输车辆往来穿梭,村民们忙碌的身影成为一道亮丽的风景线。曾经寂静的朱桥村,焕发出前所未有的蓬勃生机,村民的生活也得到了极大地改善。

牡丹烙:荒山涅槃的图腾 2010年,朱桥村的命运仿佛被一只无形的手轻轻拨动,历史的车轮在这一刻悄然转向。

彼时,老书记到了退休的年纪,而干部队伍年轻化的浪潮正汹涌澎湃。在这一重要时刻,老书记目光坚定,力荐王建平接任朱桥村书记之位。老书记深知,王建平有能力、有担当,是带领朱桥村走向更好未来的不二人选。

当时的王建平,他的好洁日用品公司正处于蓬勃发展的黄金时期,产品订单如雪片般飞来,工厂里机器日夜轰鸣,一片繁忙。其它的各项创业项目也是红红火火,为村里带来了不少收入。

当接任村书记的邀请摆在他面前时,王建平的内心掀起了波澜。村委会的工作千头万绪,与企业运营截然不同,他担心自己无法兼顾两边,生怕辜负了老书记的期望和乡亲们的信任。

但夜深人静时,他躺在床上,回想起自己当初回村的初衷——不就是为了建设家乡,让乡亲们过上好日子吗?!这份初心如同一盏明灯,瞬间驱散了他心中的阴霾。

第二天清晨,阳光洒在他坚毅的脸庞上。王建平深吸一口气,放下所有顾虑,慨然肩负起带领乡亲们脱贫致富的千钧重担。

2012年,他和几个志同道合的朋友一起创立了湖北长生堂新农业有限责任公司,大胆开启“公司+村集体+农户”的发展新模式,一心想给朱桥村的产业发展添柴加薪。

那时候,只觉着一切都在朝好的方向奔呢!

谁能料到,2013年,灾祸突然降临,朱桥村遭遇严重干旱,为数不多的经济作物油茶全部枯死,损失惨重。

年仅44岁的王建平,一夜间,愁得满头白发,在风里飘成一面旗。

他在干裂的山上、荒芜的田间地头一遍遍地走,一遍遍地看。行至山坡高处,坐在滚烫得能煎熟鸡蛋的石头上,王建平满心疑问:为什么朱桥村的土地多为荒山荒地,种什么都不长?难道真的是大自然设下的难题?贫瘠的土壤,究竟能孕育什么?

思考带来突破口,王建平想起每年5月,山上总会绽放大朵大朵红的、粉的牡丹花,色泽艳丽,玉笑珠香。向村里长者打听后得知,朱桥村自古就有野生的牡丹。

这无疑是天赐良机!看来天无绝人之路。

王建平即刻启程,频繁往来洛阳、亳州等地,深入考察牡丹的商业价值。一番探寻下来,惊喜连连:牡丹浑身是宝,种子能提炼珍贵的牡丹油,在化妆品领域的应用潜力不可估量;根是上好药材;花和叶可以制作花茶。而且种植牡丹,还能改善生态,福泽后人。

一扇致富大门悄然为朱桥村敞开。

2015年,王建平创建了朱桥牡丹园农旅融合示范点。建牡丹园,头件难事就是土地。虽说是荒山荒地,但早已分田到户。在村委会的努力推动下,公司很快与乡亲们达成土地流转协议。

初期种植牡丹时,土壤改良、病虫害防治等技术难题接踵而至。但王建平始终坚信,办法总比困难多。他带领团队,一方面向安陆市农机站的专业技术人员虚心请教;另一方面与有着成熟种植经验的地区深入交流,实地考察,汲取宝贵的实践智慧和独到的种植技巧。在多方的帮助与支持下,他们逐步攻克难关。

在土壤改良方面,王建平采用了最原始却也最节省成本的方式。他组织村民将稻田秸秆等有机物回填至山上,让它们腐烂化作肥料。

功夫不负有心人,土壤改良大获成功,首批投资种植的四百亩牡丹全部成活。

2016年4月,百亩牡丹绚烂绽放,硕大的花朵压枝,红若赤霞,灼灼欲燃;白似薄纱,素雅高洁;粉的、黄的明艳奔放。

王建平站在远处眺望,微风拂过,清香悠悠入怀,又见那蜂蝶翩跹,似沉醉花中,赏之心旷神怡。

他决定扩大规模,为乡亲们创造更美好的未来,让这片土地成为朱桥村的骄傲。

王建平再次用脚步丈量了朱桥村的土地,在心里勾勒出一幅宏伟蓝图:他要在十年间,把朱桥村几千亩的荒山荒地变成花团锦簇的牡丹园。

这个规划,让很多人面露疑色。虽然眼前的牡丹园初显成效,可几千亩的荒山荒地,有些还是石头风化成土的山头,建成牡丹园谈何容易。

朋友劝他谨慎,怕他血本无归,多年打拼的家底付诸东流。王建平想起李白在《行路难》中的豪迈诗句:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。心一横,咬咬牙,他选择了继续勇往直前。

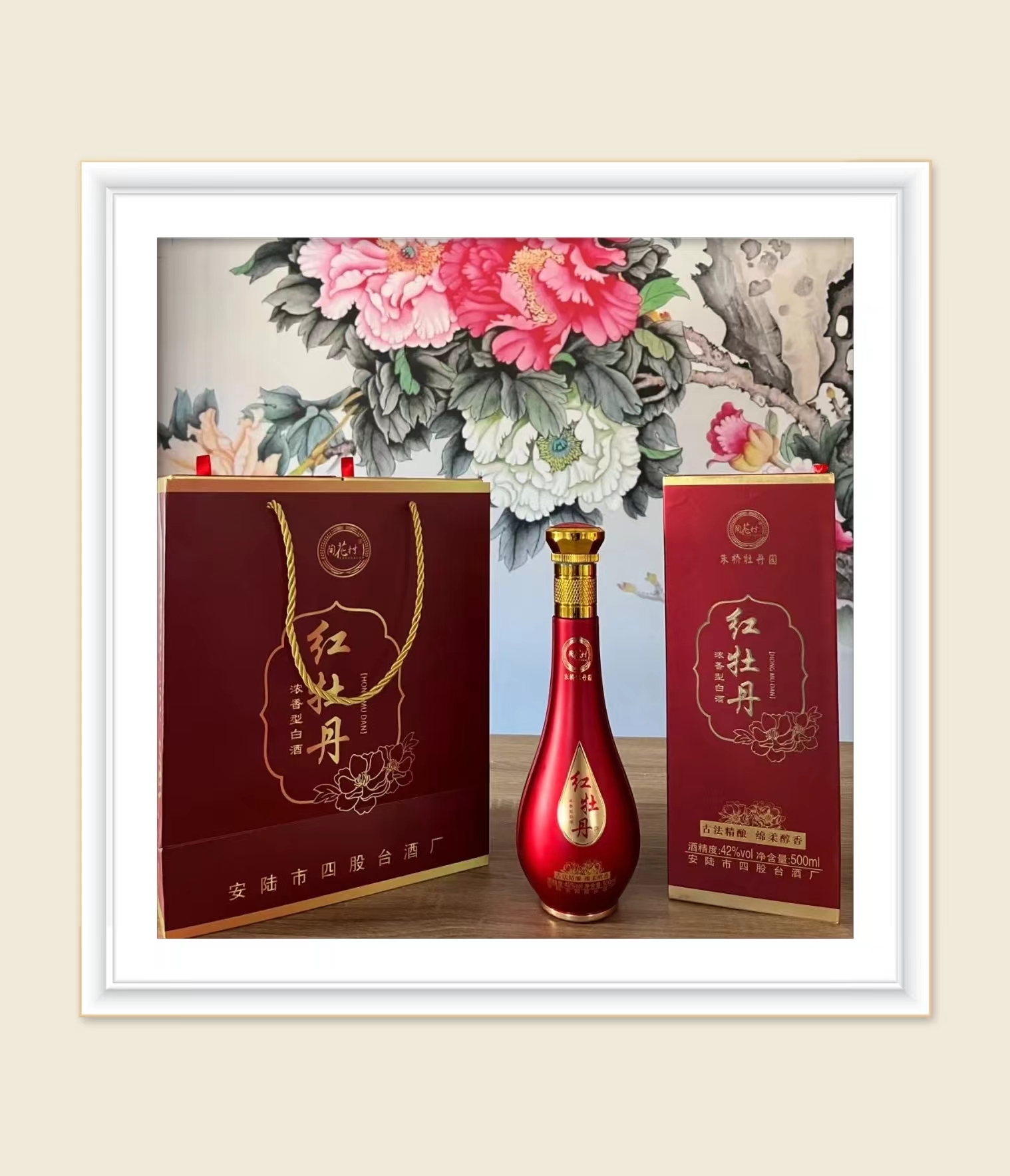

就在2017年,当牡丹园建设如火如荼时,王建平又作出重要决策——创建安陆市四股台酒厂。他敏锐察觉到牡丹产业链延伸的可能性,将当地传统酿酒工艺与牡丹元素结合,开发出独具特色的牡丹酒品,为后续牡丹深加工产业开辟出了新赛道。

王建平很幸运,项目得到了村民的广泛支持。

几千亩荒山荒地,到2018年,焕然一新蜕变成颇具规模的牡丹园。不仅提炼出珍贵的牡丹油,牡丹花茶等特色产品,四股台酒厂生产的牡丹系列酒品也崭露头角,成为当地特色伴手礼。

游客纷至沓来,甚至出现了省道拥堵的火爆场景。政府见状,迅速行动,将村道从3.5米拓宽至5米,实现双向通行,为朱桥村的发展开辟了更广阔的道路。

长江大学的师生们也在此开展科研活动,借此契机,王建平带领团队学习了从牡丹花中提炼香水的技术,尽管因香水市场的复杂多变而未能推向市场,但这次尝试无疑为朱桥村的发展注入了新的活力。

与此同时,四股台酒厂的酿酒师傅们不断改良配方,将牡丹花瓣与根茎的药用价值融入传统白酒酿造,开发出具有养生功效的系列产品。

培育牡丹苗,从依赖外购到自主培育,其间经历的挫折、摸索,数都数不清。从到处求技术,从失败里总结经验,团队最终成功实现了自主培育,为牡丹园的可持续发展奠定了坚实基础。

原定十年的规划,提前实现,荒山荒地全成了牡丹花海,生态、经济效益实现双丰收。

在此期间,王建平又积极拓展合作领域,与美国瑞尔公司携手合作有机种植优质水稻,深度开发牡丹产品。

他还创新性地运用了“减法策略”,在牡丹园的整体规划中,专门开辟出一片特定区域,进行精细化、专业化的运营,摒弃繁杂而分散的经营模式,聚焦于牡丹产业的纵深发展,深度挖掘牡丹根这一珍贵中药材的价值潜能。仅仅200亩的牡丹根,凭借其出色的品质与功效,单品销售额便高达数百万元,展现出精准定位与深耕细作的显著成效。

牡丹园的建成和四股台酒厂的发展,为村民提供了大量家门口的就业机会。园区从除草、施肥到松土,全部采用纯人工劳作;酒厂则吸纳了村中老酿酒匠人和年轻技术骨干,形成传统工艺与现代科技并重的人才梯队。

土地流转让乡亲们生活有保障,男人们安心外出打工,女人们家门口就业,收入渠道越来越宽,乡亲们脱贫致富指日可待,对王建平的信任和赞誉也越来越多,个个见到他都竖大拇指。

2018年8月,在孝感市委、市政府脱贫攻坚总结表彰中王建平被授予三等功。

2019年,朱桥村实现全村脱贫。长生堂高新农业有限公司也被授予湖北省农业产业化龙头企业、湖北省林业产业化龙头企业。

闲不住的王建平,心里永远装着新点子,又琢磨着用牡丹园办年货节,给本地商家、农户开拓市场,吸引城里人、周边群众,带活人流、物流、资金流,刺激消费,打造以年货节为核心的短期经济增长极。

筹备第一届年货节时,整个村子都沸腾了。王建平带头,乡亲们齐心协力,从摊位规划到货品筹备;从场地布置到节目编排,大家分工明确、配合默契。办年货的吆喝声、邻里间的谈笑声此起彼伏,热闹非凡。那一届年货节红红火火,不仅拓宽了农产品的销路,还让乡亲们交流频繁起来,关系愈发亲密,欢声笑语弥漫在朱桥村的每一个角落,暖到了大家的心窝里。

有了成功的开端,朱桥村便一鼓作气。截至目前,已成功举办了六届年货节、四届牡丹文化旅游节,还增设了朱桥村春晚、每周的百姓大舞台等活动。

每届年货节,特色农产品琳琅满目;牡丹文化旅游节时,漫山遍野的牡丹争奇斗艳,吸引游客拍照打卡;朱桥村春晚,村民们自编自演节目,展现乡村新风貌;百姓大舞台上,大家各展才艺,极大地丰富了乡亲们的精神文化生活。

王建平通过系列产业布局,让朱桥村实现了跨越式发展。2023年,他成功创建朱桥牡丹园国家3A级景区并通过验收,同年相继成立湖北建新旅游开发有限公司、丹禾米业有限责任公司和湖兆丹云油脂有限责任公司三大经营主体。2024年又新建丹珍食品加工厂完善产业链。

这些涵盖文化旅游、农产品深加工、特色食品生产的多维产业布局,既为村子带来了经济效益,也推动了集体经济年增长率。

如今的朱桥村声名远播,慕名而来的游客越来越多,古老村落正焕发出"产业兴、百姓富、生态美"的蓬勃生机。

归去来:此心安处是吾乡

今天的朱桥村,炊烟与花香缠绵,柏油路蜿蜒成幸福的五线谱。王建平依旧奔走田间,裤脚沾满泥星,背影与漫山牡丹融为一体。荣誉墙上的奖状沉默如碑,而他最珍视的,是村民递来的一碗新米、孩童塞进掌心的一朵牡丹

严五星拭去眼角泪光,指向窗外:夕阳正为千亩花田镀金,有人立在田埂上,像一株生了根的树。那是他们的书记,躬身为桥,渡乡亲越过贫困的湍流;以梦为马,在乡村振兴的史诗里疾驰不息。

后 记

广袤乡土间,无数“王建平”正以脊梁为笔、血汗为墨,在时代的宣纸上挥毫。他们让贫瘠之地绽放神话,让炊烟升起处皆是诗行。当牡丹年复一年染红山野,朱桥村的故事,早已成为镌刻在中国乡村丰碑上的——永恒春天。

人物简介:王建平,男,汉族,中共党员。安陆市第九届人大代表、安陆市王义贞镇朱桥村党支部书记、村主任、湖北长生堂新农业有限公司董事长。先后被安陆市委、孝感市委、湖北省委授予“十佳村党组书记”“五星村书记”“全省优秀村党支部书记”“创业明星”等荣誉称号。

湖北长生堂高新农业有限责任公司(下辖朱桥牡丹园、酒厂等6家关联企业)东邻白兆山李白文化风景区,北邻钱冲古银杏国家森林公园,这里“山原旷其盈视,川泽秀其骇瞩”,山清水秀,气候宜人,土地富硒,特别适宜发展现代生态农业和观光旅游业。公司坚持“农旅结合、农旅共强、以农促旅、以旅兴农”的发展思路,以农耕文化为魂,以美丽田园为韵,以生态农业为基,大力拓展乡村旅游发展空间。

“真有机,为健康”是公司一直坚守的信念。2015年与美国瑞尔保护协会合作,由长江大学团队对基地水、土、气环境进行评价和监测,用有机方式种植优质水稻、油用牡丹、棉花等农产品,自种自收自加工有机健康的农副产品:朱桥有机富硒香米、长生米、有机富硒牡丹籽油、富硒养生牡丹花蕊茶、富硒养生玫瑰花茶、“朱桥大麦酒”等。

公司充分利用3000亩荒山荒地种植牡丹、玫瑰、芍药及各种果树林木。通过几年的努力,现在漫山牡丹白、桃花红,菜花黄,遍地蜂儿歌、燕儿舞、蝶儿忙,处处是五颜六色的鲜花和四季常青的林木。多年来,公司一直以高标准对景区进行规划和布局,不断提升软件、硬件,2023年被孝感市文化和旅游局评定为3A景区,每年吸引各地30多万人次前来旅游观光和品鉴。

公司良好的经营和发展,得到了各级人民政府的支持和肯定,先后被各级人民政府授予各种荣誉。公司将以此为动力,不断开拓创新、锐意进取,走农旅融合新路,生产出更多健康优质的产品,不断满足人民日益增长物质生活需求,为建设社会主义美丽乡村和共同缔造美好环境和幸福生活作出贡献。