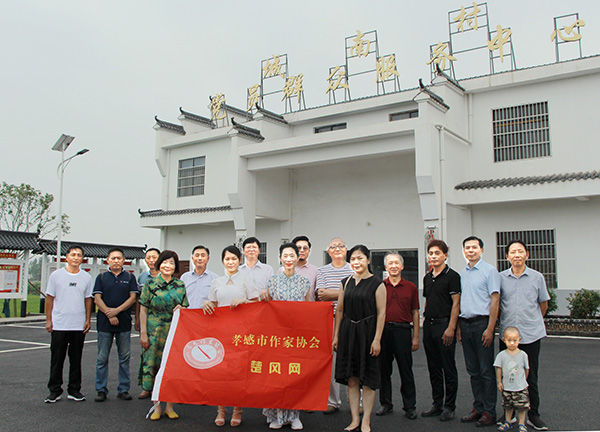

去城南村看什么水?看经过统塑企业乡村污水处理过的水。 第一次去统塑企业,是因为听说他们多年来致力于乡村生活污水治理,我们几个人一下子就来了兴趣,走,去看看。那是去年一个秋雨绵绵的午后,我和市作协方主席、朱主席、顾问李柏华等同仁,在位于汉孝大道三汊镇北边的工业园,一座低调、紧凑但布置得恰到好处的办公楼里,见到了统塑企业董事长庞震。大约十年前,80后浙商庞震从沪上挥师孝感市,携巨资在孝感建设了这座集研发、生产、设计、施工、售后服务等一系列方案的工业园区,不得不说,被民间和官方誉为中国犹太人的浙商,总是能找到社会发展中的痛点,然后抱团聚全力医治好这个痛点,他们奉献了社会,也成就了自身,从而体现了浙商的价值。工业化和城镇化经过多年发展,社会财富空前增长,人们在享受物质的丰富性和便捷性之时,自然环境的破坏也是令人痛心的,这是人们心里的痛,也是大地之痛。你只要低下头看看乡村的沟渠、河流、离城市不远的湖泊,水体几乎一年四季处于发绿发臭的富营养壮态,在“绿水青山就是金山银山”成为人们新的价值观之后,城市已陆续建立起污水处理工程,但乡村分散的自然村落里,居住的老人、孩子们产生的厨厕生活污水,仍直接排入沟渠、河流,这是件令社会管理者头痛的事情。文质彬彬的庞震介绍说,我们统塑企业的使命是让每一滴水变得干净。他的企业干脆就叫“水清会”,他一句话就把他的企业是干什么的,说得透彻,了然。

曾以写作者的名义,我们采访过很多类型的企业,生产、建设、文旅小镇、园林绿化、商贸,形形色色,他们形成合力推动社会进步的精神,在我们的文本里多有呈现,而采访专事生活污水净化处理的企业,还是第一次。江汉平原经这么多年生态涵养保护、环境整治,无论县城、小镇、农场,乡村,至少在春夏秋这三个季季,到处都是一派蓊郁,经常有人用“山青水秀”一词形容,“山青”是真的,“水秀”,只能说是一个期待,事实上你要寻找一股清清的流水,几乎只能在偏远的山区才能见到,原因是大多数乡村厨、厕、清洗等生活用水,没有经过净化处理,便直接排入下水道,有的排入沟渠、最终汇入河流。 就在这个夏天,我坐在窗下读到著名小说家、同济大学教授马原的长文《给自己定位》,这是许多年后我读到马原老师的文章,他在读者的视野里消失了好多年。文中他坦陈,因为患了治不好的病,他带着妻儿,从同济大学所在的城市,逃离到十万大山的彩云之南,买一小片山地,垒墙造屋,自己开垦房前屋后的空地种植蔬果,吃喝用的水是高山林地的泉水,电脑和手机是他与大千世界唯一的链接,为什么要过这样的生活呢?马老师说,人的生命物质里70%是水,他说我要把身体里的水换一换。得了治不好的病的马老师,在十万大山里生活了十几年,竟携新作重返文坛,再次引起读者嘱目。

可以这样说,在马原的认知里,水就是命,命就是水。水决定着生命的质量和长度。

水啊,水!

我们去的城南村位于孝昌县南5公里,北帎澴河,南望孝南区肖港镇,城南村居民在近20

年,为了出行方便,逐渐自发从附近分散的自然村湾搬迁到老107国道口居住,村里因势利导,规划了出入通道,受惠于国家一系列惠农政策,先后修建了村民娱乐广场,配置了常用健身器材,我们去的时候,正是盛夏,水田里齐胸高的杂交水稻正吐出半尺长的穗子,坡地上,村民种的黄豆、绿豆,细碎的花儿半个月前已谢,此刻结出了豆荚,它们勾着头,像是旧时光里农家大门贴着鲜红“囍”字,从半开着的木门,探头望外羞答答的新媳妇儿。

村支书是个40多岁,清瘦黝黑的男子,听说市作协一群写作者要来,早早地迎在村口,他一边寒喧着一边介绍城南村的概况,村里有常住人口多少,旱地多少亩,水田多少亩,青壮村民大多数在城里打工、做生意,别看现在村里冷冷清清,赶上过年,过清明节,村里可热闹啦,这么宽的水泥道,全是小车,啧啧,跟从前正月十五闹元宵玩龙灯似的……村支书黝黑的脸上泛着兴奋自豪的红光,当说到村里去年建设的污水处理系统,他的眉毛向上一扬,眼里的光忽闪着,“这个工程,总算解决了一个老大难问题。”

我们跟着他走过一段路,看到了统塑企业在这儿建设的整个处理系统是埋在地下的,通俗地讲,它是通过一层层生物活性消解,将黑、臭水逐渐变成无毒无害,清澈,达到农作物灌溉水的标准,可直流入稻田、当然也可以浇灌诸如芝麻、绿豆、黄豆、蚕豆,以及萝卜、白菜等蔬菜。这是一个日处理150吨的系统,也就是说,这一片围着老107国道居住的大约2000人,每天产生的废水,经过地下管道汇集引入这个处理系统,层层筛、滤、再经活性生物消解,流出的水进入一个由河砂构成的庞大,类似于湿地状态的过滤体,由它的出口渗出的水引入一条水槽,水槽横卧在一条宽大的人工河之上,原来黑臭的生活废水经统塑企业的污水处理系统,变成清亮、无异味的水,流进稻田、流进小河。

我们抬头,顺着村支书的手臂看过去,一大片杂交水稻在炙热的南风里吐穗扬花,天空一片梭子云飘过,正好挡在我们头上,风也微微凉了一点,二十多天后,这片稻子就要收割了。“好收成啊!”菜地里一位戴草帽浇水的大嫂直起腰,像是自言自语,又像是对我们说。

作者简介:易格滋,湖北省作家协会会员,孝感市作家协会副秘书长。曾在《青年文摘》《中国青年》《长城》《长江丛刊》等刊物发表文学作品30余万字。有作品译介海外。